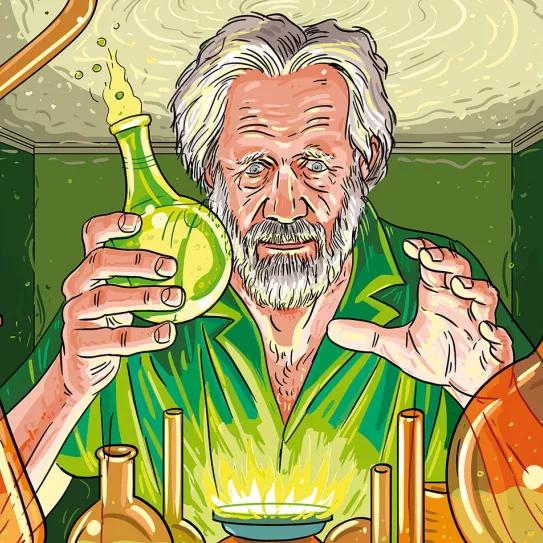

Hola. Hace cincuenta años entrevistaban en la televisión pública norteamericana a un bizarrísimo científico. El notas, flaco y con gafitas, llevaba un gorro de cola de mapache, pendientes de perla en ambas orejas, se protegía una mano con un guante de látex negro y lucía una permanente sonrisa irónica. Hablaba con pasión de la sabiduría de los delfines, de entidades suprahumanas con las que se comunicaba durante sus cebollones de LSD o sus metaviajes de ketamina, del trascendental significado de las coincidencias y de los límites, si los tiene, de la biocomputadora humana…

Aquel notas –físico, médico, psicoanalista, inventor, psiconauta, sabihondo…– era mitad científico, mitad místico, pero por encima de todo era uno de los más grandes exploradores de la conciencia humana jamás conocidos. Un aventurero acostumbrado a surcar, como el que aparca el coche, los pliegues, meandros y abismos del cerebro. Hablamos, como ya habrán adivinado las más espabiladas y los más espabilados, de John Cunningham Lilly, un maestro tronado, un gurú flotante y un viajero sin destino, cuya influencia aún perdura, siempre a su superferolítica manera. Aquel día, sonrió, miró directamente a cámara con ojillos de comadreja y sentenció: “Sé que mis propias creencias son increíbles”.

Hay que reconocer que a Lilly le vinieron bien dadas desde el principio: apareció en este mundo el día de Reyes de 1915 en el seno de una familia cultivada, católica y sobrada de dinero. A Johnny se le veían maneras desde pequeñito: obsesionado con la química, a los trece años ya había montado con sus manos un laboratorio perfectamente equipado en el sótano familiar. Años después, un Lilly muy curtido en los viajes interiores resumiría lacónicamente su nuevo rumbo con un “Mi cuerpo es mi laboratorio”.

Antes de todo eso, Lilly se había licenciado como físico en la prestigiosa CalTech, como Jack Parsons, y, después, como médico –neurofisiólogo– y psicoanalista en la Universidad de Pennsylvania. Aquel joven Lilly luchaba sin descanso por dar respuesta a las preguntas que le asediaban: ¿cómo puede la mente volverse lo suficientemente objetiva como para poder estudiarse a sí misma?, ¿son las actividades cerebrales las que generan mi mente o hay algo superior a la actividad de mi cerebro que crea mi conciencia personal?

En Pennsylvania tuvo acceso, además, al LSD-25 puro con los míticos viales de Sandoz. Y surgieron miríadas de nuevas preguntas. Abandonó sus estudios sobre la estimulación eléctrica del cerebro de los monos Rhesus porque habían despertado el interés de la CIA y decidió que, en adelante, solo experimentaría con su propio cerebro.

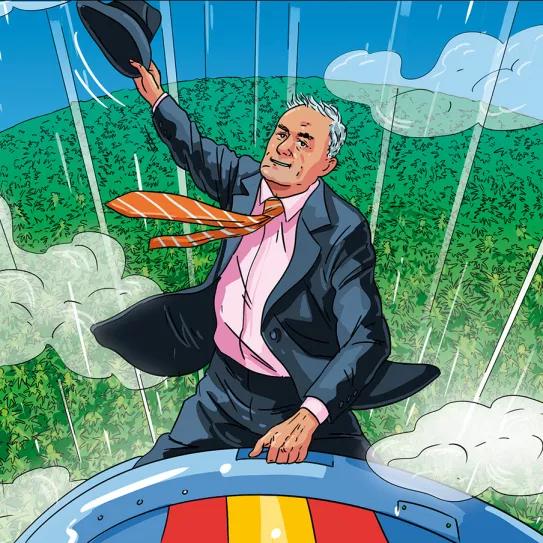

Para evitar la interferencia de los sentidos inventó, en 1954, el tanque de privación sensorial (sí, ese mismo que ahora usan los ejecutivos prémium). Lilly se mantuvo flotando en absoluta oscuridad, insonora, inodora e insípida, ajeno a todo salvo a lo que sucedía dentro de su cabecita, durante cientos, miles de horas. Después alargó aquellos viajes hasta el infinito y más allá, flotando doblemente: en el tanque y en el colocón de ácido. Cuando descubrió la ketamina empezó a meterse en el tanque tras chutarse K. Cuenta la leyenda que en su máximo nivel de periplo cerebral desparramado se chutaba keta cada dos horas.

Viaje alucinante al fondo de la mente (Ken Russell, 1980) fue el pomposo título en castellano de la película inspirada en sus aventuras dentro del tanque de oscuridad y silencio. Lilly dijo que le conmovió. Era la segunda película sobre sus experimentos, tras El día del delfín (Mike Nichols, 1973). Esta le pareció detestable. Su amor por los delfines, a los que consideraba inteligencias superiores, marcó toda la segunda mitad de la vida y obra de John Lilly. Y sí, le dio LSD a los delfines, puesto él también de LSD. Era una cuestión de comunicación que, como siempre tratándose de él, se vio envuelta en vistosas polémicas.

John Lilly fue siempre un personaje inabarcable, por lo extremo de sus experimentaciones y por la transcendencia de sus objetivos. Un personaje al que le queda como un guante esa expresión tan americana de bigger than life. Aquí, como siempre, apenas nos enteramos. A día de hoy solo se ha publicado en castellano En el centro del ciclón (Martínez Roca, 1981). Penoso.

En el 2001, a los ochenta y seis años, un ataque al corazón se llevó a John Lilly de este plano de la realidad consensuada. Yo sigo viéndole muchas noches: surca las avenidas del universo a lomos de un delfín metaprogramador, las pupilas de ambos, negras y sobredimensionadas, otean más allá del horizonte mientras sus cuerpos se arquean, estremecidos por la risa cósmica. Adiós.